膝の痛み

医療機関で改善が思わしくない、膝の痛みに悩むあなたへ。

ストレスによる自律神経の緊張が膝に痛みを生んでいる事例がある

ご存じですか?

当院では、自律神経の緊張を減らす施術で体を整え、膝の痛みにアプローチしております。

緊張が減るに比例して、その場で起こる痛みの変化をお客様と確認しながら施術を進めていきます。

以下、改善事例を元に解説していきます。

膝裏が痛くてしゃがめない40代女性

お体の状態

「しゃがんだら膝と腰がすごく痛いんです。」

「2年前は腰痛だけだったのですけど。」

「1年後には左の肩甲骨へ、その後に、左の膝裏まで痛みが広がって、MRIでは異常無しだったんです。」

「左の肩甲骨から膝裏まで筋が張ったようになっています。」

40代女性。

しゃがむとヒアリング通り左膝裏の痛みと左腰痛でしゃがんでられない状態。

前屈をしていただくと、左腰の痛み、左膝裏の突っ張り。

頭を動かすと左肩甲骨の痛みが際立ちます。

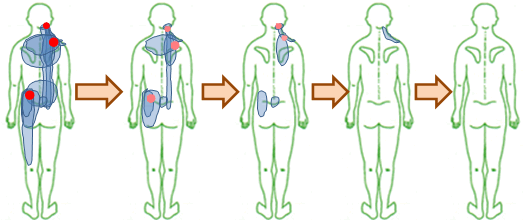

自律神経の筋反射(整体チェック法)で見た緊張リレーション

しゃがみ時の左膝裏痛と左腰痛:

- 下腹部内部の緊張との連動

- 全身に覆われた緊張層との連動

- 脚部全体の緊張との連動

左肩甲骨痛:

- 下腹部内部の緊張との連動

- 全身に覆われた緊張層との連動

- 脚部全体の緊張との連動

同じリレーションで反応してきます。

「左側の筋が張っている。」という表現があったのですが、肩甲骨から膝裏まで同じ要因で緊張がかかっていて、上図3点で痛点として強調されている状態でしょう。

初回施術中の痛みの変化

整体チェック法でチェックしながら、反応する緊張を順序よく解放していきます。

全身に覆う緊張がチェック法に反応してきました。

刺激の強い施術を受けてこられたことの防御反応とマスキング現象が反応します。

マスキング層に紐付く緊張を解放させて中間確認。

起き上がる段階で、

「首が痛い!」

奥に潜んだ痛みが表面化してきました。

しゃがむと、

「膝裏も腰もまだ痛いです。」

再調整で、

「首消えてきました。動かすと右に出ます。」

「腰の痛みが両方になってきました。」

しゃがむと、

「膝の裏はマシになってきています」

体に付帯する緊張を取る過程で、奥の緊張層が表面化するので、痛みの位置が動いたり、最初に出ていなかった箇所に痛みが出たりします。

再調整を繰り返して、しゃがんだ時の膝裏は消えて、しゃがんで立つときの腰の痛みが少し残る。前屈で前の骨盤に違和感、後屈は腰両方に少し痛みが残る。左肩首に痛みが残る状態で終了。

2回目以降の施術前ヒアリングと痛みの変化

2回目 前回から7日後

「痛みが色々出てきました。」

「膝裏は前より弱いです。」

「肩甲骨から膝裏までの、左全体の張りは無くなっています。」

動きの確認で、

しゃがむと両方の腰と左膝、痛みは前より弱いです。

それ以外も前回術後の箇所に痛みが戻っている状態。

同様の施術で、今回は過去の2回の事故のマスキング層が反応してきました。

最終、しゃがみの膝裏痛は無し、しゃがみ立つ時お腹に響く。頭を動かせる可動域はアップ、左肩甲骨に痛み残る。前屈でお腹に違和感、後屈で両方の腰に痛み少し残る状態で終了。

3回目 前回から12日後

「左腰が痛いです。」

「でも、膝裏の痛みは大丈夫になりました。」

動きの確認で、

しゃがむ時と前後屈で腰の低めの位置に痛み。

同様の施術で、後屈で腰に少し残る状態で終了。

4回目 前回から21日後

「全体的に楽になりました。ありがとうございます。」

「普段、左腰が気になることはあります。首も時々。」

「膝裏は全く痛くないです。」

動きの確認で、

しゃがみは全く問題ない。後屈で腰にひびく、頭を左に動かすと左肩甲骨上部で痛み。

動きがスムーズで痛む箇所も程度は低くなっています。

この施術で区切りになりそうです。

施術考察

最初に、体を広範囲にを覆う緊張がチェックで反応したのですが、これは体に強い刺激を入れたことで発生していたと思われます。

体に刺激を入れると、自律神経の仕組みはその箇所に時間差で緊張を入れてくる傾向があります(刺激に対する防御反応)。

これは、すでにかかっている緊張が抜けにくくなる傾向生み、緊張としては増えるので、不調が広がることにつながりやすい。

防御反応がかかわることで、腰から肩甲骨や膝裏まで痛みが広がっていたケースでした。

膝の痛みでダンスで踏ん張れない 40代女性

「右の腰から始まってお尻の痛み。そして、膝まで痛くなってフラダンスの時踏ん張れないんです。」

「今行っている整体で変化しなくなったから。」

40代女性。

動いていただくと、フラダンスの横の動きで右足を軸に踏ん張るときに膝が深く曲がります。

その時に膝の前部に強い痛み。

他に、右首と右肩甲骨に強い痛みがあります。

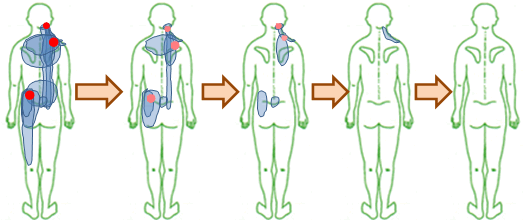

自律神経の筋反射(整体チェック法)で見た緊張リレーション

(膝痛)

- 下腹部内部の緊張との連動

- 痛点に直接かかる緊張

- 右股関節の緊張との連動

- 肩の緊張との連動

- 首の緊張との連動

初回施術中の痛みの変化

整体チェック法でチェックしながら、反応する緊張を順序よく解放していきます。

内部の緊張や部位間の連動を解放させて確認。

「首と肩甲骨、さっきより楽。」

フラダンスの横の動きで、

「膝より太ももの上に痛みが出ています。」

確認と調整を繰り返して、

右お尻の痛みが少し残りましたが、それ以外の痛みが消えて終了。

緊張の蓄積量が多いケースでした。

2回目以降の施術前ヒアリングと痛みの変化

2回目施術 前回から一週間後

「お尻から膝の痛みはましになりました。」

「首と肩甲骨も治まってきています。」

「腰の痛みが残って、床から起きる時に感じます。」

動きでは、首肩は重い程度、後屈で腰に痛み、フラダンスの動きでは膝に少し痛み。

施術で、右お尻に痛みが少し残って終了。

3回目施術 一週間後

「4日前フラダンスに行った時に首肩腰に痛みが出てきましたが、自然と引いていきました。」

「膝やお尻は大丈夫です。」

動きでは、肩甲骨に少し突っ張り感、後屈で腰に痛み、フラダンスの踏ん張る動きでは痛み無し。

施術で腰の痛みは無くなり終了。

施術考察

自律神経を乱すストレスは、心的なストレスもありますが、温度差ストレスもあります。

季節の変わり目や冷たい飲食で体調を崩すことがありますが、その要因の一つになります。

今回のベースにある緊張リレーションは、温度差ストレスによる緊張が下腹部内臓系周りに溜まっていて、他部位との連動から、結果的に膝首腰に痛みが出ていた状態でした。

腰から膝に痛みが広がった要因は、体に刺激を入れたことによります。

体に刺激を入れると、自律神経の仕組みはその箇所に時間差で緊張を入れてくる傾向があります(刺激に対する防御反応)。

結果的に緊張が増えることと、すでに溜まった緊張が自然に解放されにくくなるため、痛みが広がっていく場合があるのです。

膝の痛みについて

上記事例は、ストレスを受けて自律神経が体にかけてくる緊張を減らすことで改善しました。

- 半月板損傷

- 変形性膝関節症

と診断された方も、今までの実績から、痛みは自律神経の仕組みとの関わりで出ている場合があります。

医療機関の治療で改善が乏しい場合は、ぜひ試していただければと思います。

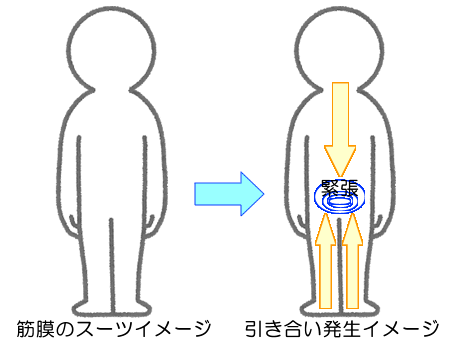

緊張を減らす方法

当院では、自律神経が起こす筋反射を利用した【整体チェック法】で、どの部分に緊張があるか?不調にかかわっている緊張を特定していきます。

緊張の大半は、今となっては抜けていても良いはずの古い緊張が抜けにくくなっている状態なので、【整体チェック法】を使ってそれを自律神経(脳)に気づかせ、自然な解放を促し緊張を減らしていきます。

自律神経(脳)が自ら緊張をやめてくれるので、内臓系など内部にかかった緊張も安全に解放されるわけです。

緊張が減るに比例したその場で起こる変化をお客様と確認しながら進めていきます。

つらい箇所以外にも施術ポイントがある

一つ一つ緊張の解放を促す施術を通じてわかること、

体に溜まった緊張は体全体で連動しています(影響し合う)。

つまり、つらい箇所以外に施術ポイントがあることが多いのです。

改善の過程でやらないほうがよいこと

不調を感じたときに、揉んだり叩いたり、痛い箇所を刺激しないことが大切です。

刺激の入った箇所を守ろうと、自律神経が緊張を入れてくるからです。

病院の検査で異常なければ、膝以外に要因があることが大半なので、膝やその周囲を触ったり刺激を入れずに経過をみたほうが良いです。

施術回数の目安

改善回数は緊張の量に比例します。

初回の施術時の変化量で、その後の施術回数やおすすめの施術間隔の予測をお伝えします。

施術モットー

-

- 整体チェック法で施術ポイントを明確にします

- 自律神経が起こす筋反射を利用した【整体チェック法】を使い、不調にかかわっている緊張に直接アプローチ。その場で起きる変化を確認しながら調整を進めていきます。

-

- 施術後のお辛さの変化を確認します

- 整うことで起きる可動域の変化や、不調の変化を確認していただきます。

変化の確認で、気になる箇所があれば必ず教えてください。負担がかからない範囲で微調整を繰り返します。

-

- 習慣改善のアドバイスもします

- 私も以前そうでしたが、からだに良くない習慣を良かれと思って行っていることがあります。

整体院 ほぐし庵

Address : 岡山市南区築港新町2丁目11-10

【完全予約制】【駐車場有】

Tel : 090-9418-4644

Tel 受付時間 7:00~21:00(休業日も受けております)

Mail : 予約・問い合わせメールフォーム

不定休 → 営業予定表

Information:感染症対策について